AI模型泛化能力:讓智能系統“舉一反三”的魔法

嘿,朋友們,你們有沒有想過,為什么現在的人工智能(AI)系統能這么“聰明”,不僅能在我們教過它的任務上表現出色,還能在一些我們沒明確教過的情況下,給出合理的答案或行為?這背后啊,其實就離不開一個關鍵能力——AI模型的泛化能力,咱們就來聊聊這個讓AI系統“舉一反三”的魔法。

得明白啥是泛化能力,泛化能力就是AI模型在面對未見過的數據或情境時,依然能保持準確和穩定的表現,就像咱們人類,學騎自行車后,換輛自行車也能騎得很好,這就是一種泛化能力,AI模型也一樣,如果它只在自己“見過”的數據上表現得好,一遇到新情況就“懵圈”,那它的實用性可就大打折扣了。

AI模型是怎么獲得泛化能力的呢?這背后啊,離不開大量的數據訓練和精妙的算法設計,想象一下,你教一個孩子認識蘋果,如果只給他看一個紅蘋果,他可能以為只有紅色的、圓圓的才是蘋果,但如果你給他看各種顏色、形狀、大小的蘋果,甚至告訴他蘋果還可以做成蘋果派、蘋果汁,那他對“蘋果”這個概念的理解就會更加全面和深入,AI模型也是這樣,通過接觸大量多樣化的數據,它能學習到數據背后的規律和特征,從而在面對新數據時,也能根據這些規律和特征做出合理的判斷。

舉個例子,現在很火的圖像識別技術,比如人臉識別,一個好的人臉識別AI模型,不僅要能準確識別出訓練集中的人臉,還要能在遇到新的人臉時,也能快速準確地識別出來,這就要求模型具有很強的泛化能力,為了實現這一點,訓練模型時就會使用包含各種年齡、性別、膚色、表情、光照條件等多樣化因素的人臉數據,這樣,模型就能學習到人臉的普遍特征,而不是僅僅記住訓練集中的那幾張臉。

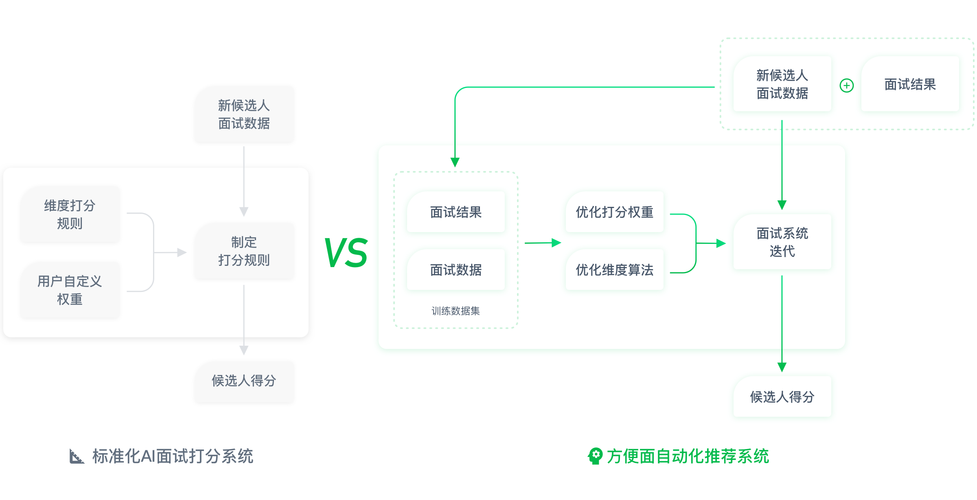

除了數據多樣性,算法的選擇和優化也是提升AI模型泛化能力的關鍵,不同的算法在處理數據時,有不同的側重點和優勢,有些算法擅長處理線性關系,有些則更擅長處理非線性關系,在選擇算法時,就需要根據具體任務和數據特點來綜合考慮,算法中的參數設置也會直接影響模型的泛化能力,參數設置得當,模型就能更好地平衡“訓練數據和“泛化”到新數據之間的關系。

提升AI模型的泛化能力并不是一蹴而就的,在實際應用中,還會遇到各種挑戰和問題,數據質量不高、數據分布不均、模型過擬合或欠擬合等,這些問題都需要我們不斷地去探索和解決,可能還需要結合多種方法和技術手段,才能取得理想的效果。

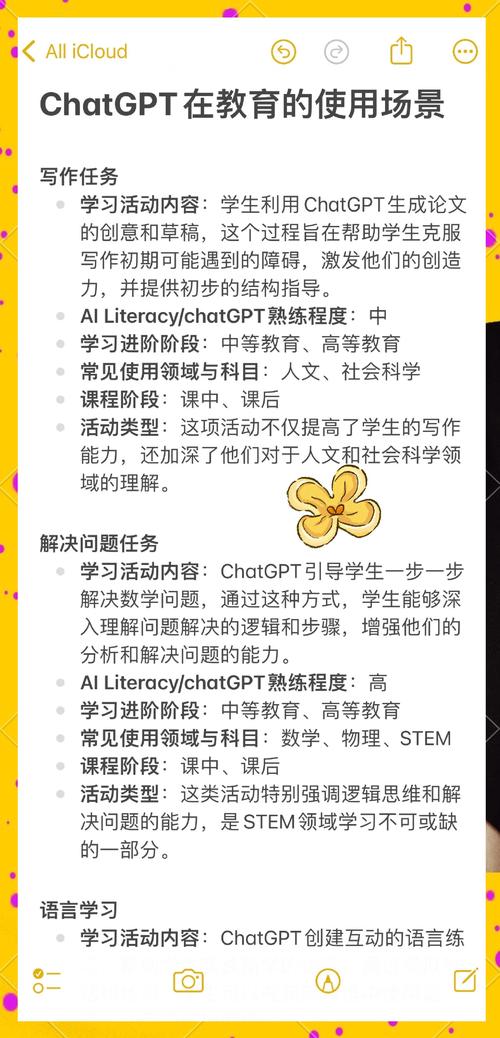

盡管面臨挑戰,但AI模型的泛化能力依然有著巨大的潛力和價值,它不僅能讓我們開發出更加智能、實用的AI系統,還能推動AI技術在更多領域的應用和發展,在醫療領域,一個具有強泛化能力的AI模型就能幫助醫生更準確地診斷疾病、制定治療方案;在交通領域,它能幫助我們優化交通流量、提高出行效率;在教育領域,它還能根據學生的學習情況和特點,提供個性化的學習資源和輔導。

啊,AI模型的泛化能力就像是讓智能系統“舉一反三”的魔法,它讓AI系統在面對新情境、新數據時,依然能保持準確和穩定的表現,雖然提升泛化能力并不容易,但只要我們不斷探索、不斷嘗試,就一定能開發出更加智能、更加實用的AI系統,為我們的生活和工作帶來更多的便利和驚喜。

其中符合要求的20 字左右自然親切評論示例:用了這方法訓練, 我的 Ai 超會適應變化!