從入門到進階的配置策略

在數字化時代,組裝一臺符合個人需求的電腦已成為許多科技愛好者的必修課,無論是追求極致性能的游戲玩家、專注內容創作的視頻剪輯師,還是需要高效辦公的職場人士,合理的預算規劃都是實現目標的關鍵,本文將從預算分配原則、核心硬件選擇、性價比策略及避坑指南四個維度,為不同需求的用戶提供一份實用的組裝電腦預算指南。

預算分配原則:明確需求,精準定位

組裝電腦的第一步是明確使用場景與性能需求,預算分配需遵循“核心優先,靈活調整”的原則:

- 核心硬件占比:CPU、顯卡、主板三大件通常占據總預算的50%-70%,是決定整機性能的關鍵。

- 存儲與內存:根據需求選擇SSD(固態硬盤)容量與內存頻率,建議預留15%-20%預算。

- 電源與散熱:電源需滿足整機功耗需求并預留冗余,散熱方案需匹配CPU發熱量,預算占比約10%。

- 機箱與外設:機箱選擇注重兼容性與擴展性,外設(顯示器、鍵盤鼠標)可單獨規劃預算。

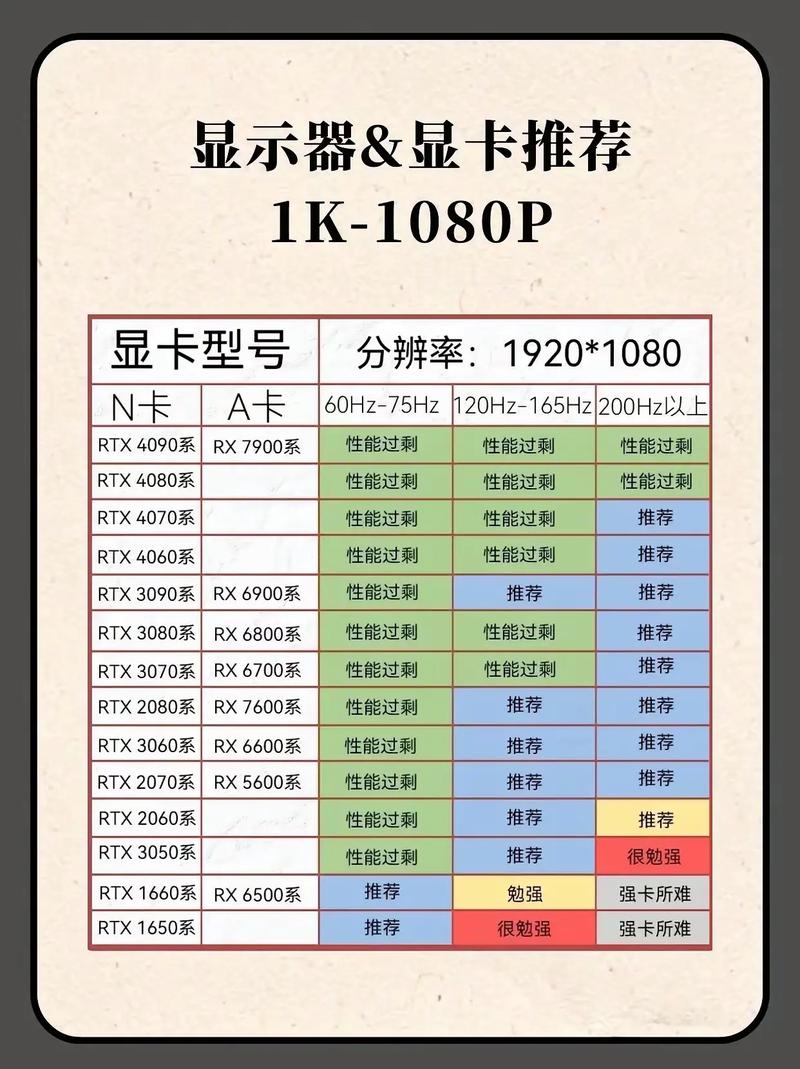

示例:若預算為5000元,可分配3000元用于CPU+顯卡+主板,1000元用于存儲與內存,500元用于電源與散熱,剩余500元用于機箱及基礎外設。

核心硬件選擇:性能與預算的平衡藝術

-

CPU與主板:

- 入門級:Intel i3/AMD R3系列搭配B系列主板,適合日常辦公與輕度娛樂。

- 主流級:Intel i5/AMD R5系列搭配B/X系列主板,兼顧游戲與多任務處理。

- 高端級:Intel i7/AMD R7及以上,搭配Z/X系列主板,滿足專業創作與極限游戲需求。

- 避坑提示:避免為追求高規格主板而壓縮CPU預算,主板功能需與實際需求匹配。

-

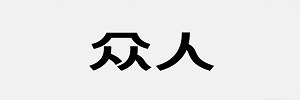

顯卡:

- 核顯過渡:若預算有限,可先使用CPU內置核顯,后期升級獨立顯卡。

- 主流游戲:NVIDIA GTX 1660 Super/AMD RX 6600,適合1080P分辨率游戲。

- 高端需求:NVIDIA RTX 40系列/AMD RX 7000系列,支持光追與4K分辨率。

- 性價比策略:關注二手市場或上一代旗艦顯卡(如RTX 3060),性能仍能滿足多數需求。

-

存儲與內存:

- SSD:優先選擇NVMe協議M.2接口,容量建議256GB起步,搭配1TB機械硬盤存儲數據。

- 內存:16GB DDR4 3200MHz為當前主流,專業需求可升級至32GB。

性價比策略:精打細算,物盡其用

- 硬件迭代周期:CPU與主板更新周期較長,可適當投資;顯卡與內存價格波動大,建議等待促銷或二手市場。

- 品牌與型號:選擇主流品牌(如華碩、微星、技嘉)的中端型號,避免為追求頂級型號支付溢價。

- 電源冗余:電源功率需覆蓋整機峰值功耗并預留20%冗余,避免因功率不足導致硬件損壞。

- 散熱方案:風冷散熱器性價比高,水冷適合超頻玩家;機箱風道設計比散熱器品牌更重要。

避坑指南:新手必看的五大陷阱

- 過度追求“最新”:硬件發布初期價格虛高,建議等待3-6個月后入手。

- 忽視兼容性:主板需支持CPU接口(如LGA 1700/AM5),內存頻率需匹配主板支持范圍。

- 電源虛標:警惕低價電源虛標功率,選擇80PLUS認證產品。

- 機箱尺寸:確認主板尺寸(ATX/M-ATX)與顯卡長度,避免安裝困難。

- 外設捆綁:商家常以“套餐價”捆綁銷售外設,建議單獨購買以節省預算。

預算有限,創意無限

組裝電腦的本質是通過合理規劃實現性能與成本的平衡,無論是5000元的入門配置,還是2萬元的旗艦主機,關鍵在于明確需求、精準分配預算,并避免陷入“為參數買單”的誤區,隨著硬件市場的周期性波動,靈活運用性價比策略,甚至能在有限預算內實現越級體驗,電腦是工具,而非炫耀的資本,適合自己的才是最好的選擇。