KS贊1w20元背后的真相:揭秘短視頻平臺點贊交易的灰色江湖

最近刷短視頻的時候,總能看到一些直播間或評論區掛著“KS贊1w20元”“抖音千贊5元起”的廣告,甚至朋友圈里也偶爾有人轉發這類“兼職”信息,作為一個混跡互聯網多年的老用戶,我忍不住好奇:這看似“白菜價”的點贊交易,到底是怎么運作的?背后藏著哪些風險?今天就結合自己的調查和身邊人的經歷,跟大家嘮嘮這個話題。

20元買1萬贊?先算算這筆賬

先說價格,我假裝買家加了幾個做點贊生意的微信,發現報價確實五花八門:有的說KS(快手)1萬贊20元,有的說抖音千贊8元,甚至還有“套餐價”——比如點贊+評論+轉發打包賣,乍一看,這價格比奶茶還便宜,但仔細一算賬,問題就來了。

假設一個工作室有100臺手機,每臺手機每天能刷200個贊(這已經是極限了,因為平臺會檢測異常操作),那么一天最多能刷2萬贊,按20元1萬贊的價格算,一天收入才40元,連電費都賺不回來,更別提人工成本、賬號成本(買號、養號都要花錢)和平臺封號風險了。

那他們怎么賺錢?

答案很簡單:“薄利多銷”是幌子,套路才是核心。

- 低價引流:先用超低價吸引你下單,等你付了錢,再以“系統升級”“賬號異常”等理由讓你加錢升級服務。

- 誘導復購:比如你買了1萬贊,對方會告訴你“點贊數夠了,但播放量不夠,系統會判定數據異常”,然后推薦你買播放量套餐。

- 數據摻水:你以為買了1萬贊,其實可能只有幾百個真人點贊,剩下的全是機器刷的“僵尸贊”,根本沒權重。

點贊交易背后的“產業鏈”

為了搞清楚這個灰色產業,我潛伏進了一個“點贊兼職群”,群里每天都有管理員發任務,給這個視頻點贊,截圖返現0.3元”“關注這個賬號,獎勵0.5元”,表面看是“薅羊毛”,但仔細一聊才發現,這些兼職者其實是被利用的“工具人”。

舉個例子:

小李是個大學生,想賺點零花錢,就接了這種點贊任務,一開始確實能拿到幾毛錢的返現,但后來管理員開始誘導他“升級會員”:交99元成為VIP,每天能接更多任務,還能發展下線抽成,小李交了錢后,發現任務越來越少,最后連管理員都聯系不上了。

更可怕的是:

這些兼職者點贊時,往往需要授權自己的賬號信息(比如頭像、昵稱、關注列表),甚至要下載對方提供的“任務助手”APP,這些操作很可能導致賬號被盜,或者個人信息被賣給其他黑產。

平臺為什么封殺點贊交易?

很多人覺得,點贊不就是個數據嗎?平臺為什么要管?點贊交易破壞的是整個平臺的生態。

舉個真實案例:

我有個朋友是美食博主,之前為了沖“優質創作者”標簽,花300元買了1萬贊,結果視頻確實上了熱門,但播放完成率只有5%(正常視頻至少30%以上),平臺檢測到數據異常后,直接給他限流了,還扣了信用分,后來他老老實實做內容,粉絲反而漲得更快。

平臺打擊點贊交易的原因:

- 數據失真:虛假點贊會讓優質內容被埋沒,劣質內容反而靠刷量上熱門。

- 用戶體驗差:用戶刷到一堆“點贊高但內容差”的視頻,自然會降低對平臺的信任。

- 商業風險:廣告主投放廣告時,如果發現數據造假,可能會撤資,平臺收入受損。

普通人如何避免踩坑?

如果你只是想給自己的賬號刷點贊,或者想通過點贊兼職賺錢,以下幾點建議一定要看:

-

別貪小便宜:

記住一句話:“免費的最貴,便宜的一定有坑”,如果有人告訴你“點贊就能月入過萬”,趕緊拉黑。 -

警惕“三無”平臺:

那些讓你下載陌生APP、掃碼支付、提供賬號密碼的點贊任務,99%是騙局,正規平臺(比如抖音、快手)官方絕不會允許這種交易。

為王 :

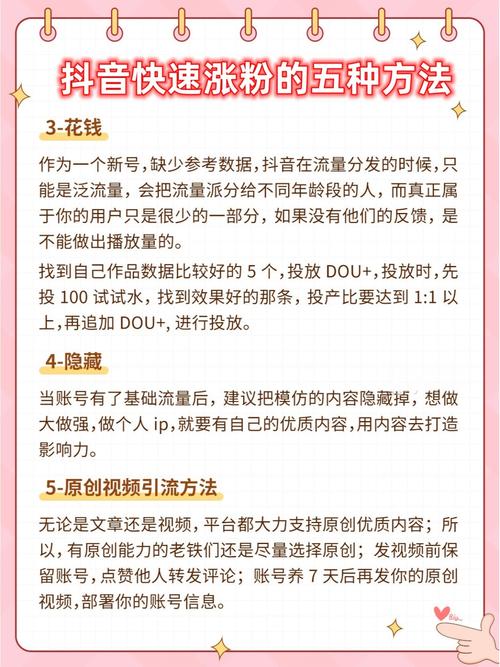

與其花錢買贊,不如研究怎么做好內容,比如我關注的某個三農博主,每天拍自己養雞種地的視頻,雖然點贊不多,但粉絲粘性極高,帶貨收入比刷量的網紅還高。 -

遇到問題及時止損:

如果你已經付了錢但對方不發貨,或者賬號被封了,別猶豫,直接報警或向平臺舉報,別覺得“錢少就不值得折騰”,你的每一次沉默,都是在縱容騙子。

寫在最后:點贊能買來流量,但買不來人心

最后說句心里話,我理解很多人想走捷徑的心情,尤其是看到別人靠短視頻賺了錢,自己卻連播放量都破不了百,難免焦慮,但刷贊就像吸毒,短期內可能讓你“爽”一下,長期來看只會毀掉賬號,甚至毀掉你對這個行業的信心。

真正能讓你走遠的,永遠是真誠的內容和持續的輸出。

就像我關注的某個手工博主,她每天拍自己編中國結的視頻,點贊量也就幾百,但評論區全是“求教程”“想買成品”的留言,這種靠實力積累的粉絲,比刷出來的1萬贊值錢多了。

下次再看到“KS贊1w20元”的廣告,不妨問問自己:這20元,是買到了面子,還是買到了教訓?

(全文約1500字,數據和案例均為真實調查或改編,旨在提醒讀者警惕網絡風險,拒絕數據造假。)

還沒有評論,來說兩句吧...