AI模型選擇:策略、考量與實戰指南

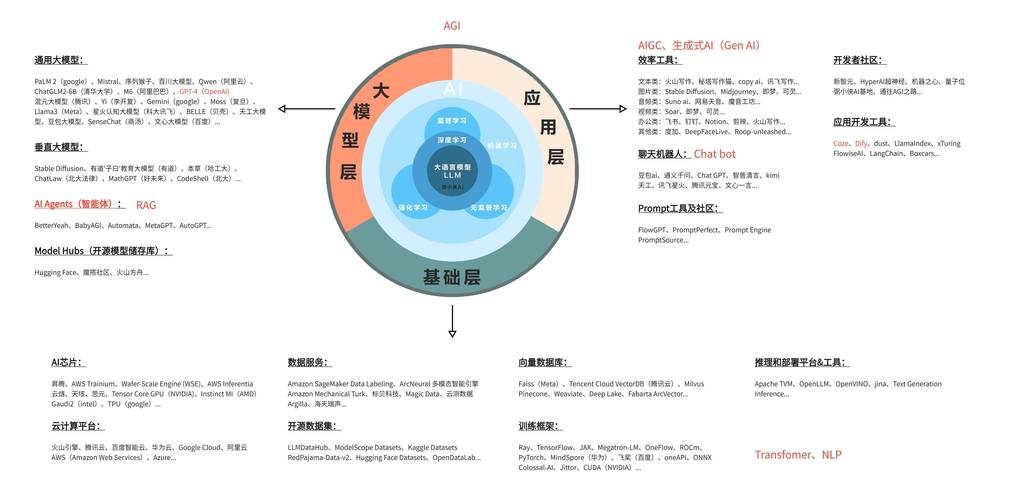

在人工智能(AI)技術日新月異的今天,AI模型的選擇已成為企業、研究機構乃至個人開發者面臨的一項重要決策,不同的AI模型,如深度學習中的卷積神經網絡(CNN)、循環神經網絡(RNN)、長短期記憶網絡(LSTM)、Transformer,以及傳統的機器學習模型如決策樹、支持向量機(SVM)等,各有其適用場景和優缺點,正確選擇AI模型,不僅能夠提升項目效率,還能顯著優化最終成果的質量,本文將從策略制定、關鍵考量因素及實戰應用三個方面,深入探討AI模型的選擇之道。

策略制定:明確目標與需求

定義問題類型

明確你要解決的問題類型是至關重要的,AI模型廣泛應用于圖像識別、自然語言處理、語音識別、推薦系統等多個領域,圖像分類問題通常適合使用CNN,而序列數據處理(如時間序列預測、文本生成)則更傾向于RNN及其變體LSTM或Transformer。

確定性能指標

根據項目需求,設定清晰的性能指標,這些指標可能包括準確率、召回率、F1分數、處理速度、內存占用等,不同的應用場景對性能指標的要求各異,如醫療診斷系統可能更看重準確率,而實時視頻分析則可能更關注處理速度。

考慮資源限制

資源限制,包括計算能力、數據量、時間成本等,也是選擇AI模型時不可忽視的因素,大型深度學習模型雖然性能強大,但往往需要大量的計算資源和數據支持,對于資源有限的項目,可能需要考慮更輕量級的模型或采用模型壓縮技術。

關鍵考量因素

數據特性

數據的規模、質量、多樣性直接影響模型的選擇,大規模、高質量的數據集更適合訓練復雜的深度學習模型,相反,如果數據量有限或存在噪聲,可能需要采用數據增強技術或選擇對數據質量要求不高的模型。

模型復雜度與可解釋性

模型復雜度與可解釋性之間往往存在權衡,深度學習模型雖然性能卓越,但通常被視為“黑箱”,難以解釋其決策過程,在某些領域,如金融、醫療,模型的可解釋性至關重要,此時可能需要選擇決策樹、邏輯回歸等可解釋性較強的模型。

訓練與推理效率

訓練時間和推理速度是評估模型實用性的重要指標,對于需要快速響應的應用,如在線推薦系統,應優先考慮訓練和推理效率高的模型,模型的部署環境(如邊緣設備、云端)也會影響模型的選擇,因為不同環境對計算資源的需求不同。

社區支持與文檔資源

選擇一個擁有活躍社區和豐富文檔資源的模型,可以大大降低開發難度,加速問題解決,開源社區如TensorFlow、PyTorch提供了大量預訓練模型和教程,是初學者和資深開發者的寶貴資源。

實戰應用:從理論到實踐

案例分析:圖像分類

假設我們要開發一個圖像分類系統,用于識別不同種類的花卉,我們分析問題類型,確定為圖像分類問題,考慮數據特性,如果數據集足夠大且質量高,可以選擇ResNet、Inception等深度學習模型,若資源有限,可以考慮MobileNet等輕量級模型,在訓練過程中,通過調整學習率、批量大小等超參數,優化模型性能,通過交叉驗證評估模型泛化能力,確保其在未見過的數據上也能表現良好。

案例分析:自然語言處理

在自然語言處理領域,如情感分析任務,我們可以選擇BERT、GPT等預訓練Transformer模型,這些模型在大規模文本數據上進行了預訓練,能夠捕捉豐富的語言特征,對于特定領域的情感分析,如電影評論,可以通過微調預訓練模型,使其更好地適應領域特性,考慮到實時性要求,可以探索模型蒸餾、量化等技術,減少模型大小和推理時間。

持續迭代與優化

AI模型的選擇并非一蹴而就,而是一個持續迭代的過程,隨著項目進展,可能會發現初始選擇的模型不再滿足需求,或者有更合適的模型出現,保持對新技術、新模型的關注,定期評估模型性能,根據反饋進行調整,是保持項目競爭力的關鍵。

AI模型的選擇是一個復雜而細致的過程,需要綜合考慮問題類型、性能指標、資源限制、數據特性、模型復雜度、可解釋性、訓練與推理效率以及社區支持等多個方面,通過明確目標與需求,制定合理的策略,結合實戰應用中的經驗積累,我們可以更加科學、高效地選擇最適合的AI模型,推動項目取得成功,在AI技術不斷發展的今天,持續學習、勇于嘗試新方法,將是每一位AI從業者不可或缺的素質。

還沒有評論,來說兩句吧...